2018年9月22日 : 腰の痛み

いつも続かない腰の痛み、重だるさがなかなかとれない時は、早めの対処が大事!!

生活していると、どうしても腰に痛みや、重だるさを感じることがあります。例えば、中腰のまま何か作業をしていた時、長時間のデスクワークをした時、重たいものを持って運んだ時など、その時の体の状態にもよりますが、腰に痛み、重だるさを感じたことがあるかと思います。

痛みや重だるさが出てもその時だけで、その後引いていけば問題はないと思っています。ただ、このような動作を日常的に繰り返すことが多い人は、腰の痛み、重だるさといった症状がすぐにはとれずに、長引くことがあります。そのような習慣が続くと腰に重大な疾患があらわれることがあります。

今回は腰に痛み、重だるさが出た時の予防法、慢性腰痛をそのままにしておくと陥る危険性がある症状についてご紹介していきます。

目次

1、腰椎には異常がないのに腰に痛み、重だるさを感じる腰痛の原因

2、慢性腰痛をそのままにしておくと陥る危険性がある腰の疾患

3、腰痛がひどくならないための予防・対処法

4、最後に

1、腰椎には異常がないのに腰に痛み、重だるさを感じる腰痛の原因

日常生活での腰痛の多くは腰周囲の筋肉の緊張が起こしていることが考えられます。

姿勢の問題、日頃から腰に負担をかけている、睡眠が十分にとれていない、ストレスなど様々なことが要因で、身体の血流が悪くなります。

血流が悪くなると筋肉への酸素や栄養を運ぶ量が減り、筋肉は硬くこり固まってしまい、緊張した状態になってしまいます。

2、慢性腰痛をそのままにしておくと陥る危険性がある腰の疾患

腰の痛み、重だるさがでても一時的なものならさほど問題がないと思いますが、続くようなら注意が必要です。

腰の緊張状態が続くと姿勢も悪くなり背骨の柔軟性も下がります。そうなると、筋肉や靱帯を痛めるぎっくり腰を起こす確率が高くなります。

また、椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、すべり症など、腰椎が直接関係して起きる腰痛につながることもあります。

腰に痛みがあっても日常生活で支障がない場合は、我慢していつか痛みが引くだろうと、そのまま何もせずに過ごしている人は多いです。

実際、痛みが続いてもいつの間にか、痛みが消えるという人もいます。しかし、上記でも書いたように症状がひどくなる場合もあります。そうなると日常生活に支障がでたり、ひどい場合は、手術が必要になることもあります。

そうならないために、症状がひどくなくても、腰に違和感、重だるさなどがあれば、日頃から身体を気遣うことが大切です。

3腰痛がひどくならないための予防・対処法

姿勢を見直す

姿勢が悪いと人から言われたり、自分でも姿勢が悪いと思っている人は、姿勢を意識する。

鏡を見て自分の姿勢を確認してみましょう。猫背になっていたり、腰が反り過ぎている人は、体に負担がかかりやすくなります。座った時も腰が常に丸くなっていないかを確認してみて下さい。腰を伸ばすというよりは、骨盤を立てるイメージで座るといいでしょう。はじめは少しの間しかできないとは思いますが、意識して続けることで、普段あまり使われていない筋肉を刺激し、使えるようになります。

お風呂につかる

普段シャワーのみの人は湯船につかるようにして下さい。どうしてもシャワーだけだと体が温まりません。湯船につかることで、血行が良くなるだけではなく、リラックスすることによりストレスの緩和にもつながります。

ストレッチ、筋トレをする

普段運動をしていない人は体が硬くなっています。また年齢とともに筋肉も衰えてきます。ここでいう筋トレは負荷をかけて筋肉を太くするというわけではなく、筋肉が衰えないように維持をするということで思っていただければいいです。

ストレッチ、筋トレともに無理をしないようにして下さい、負荷が強いと逆に体が疲れてしまい、痛める原因にもなります。体を動かすということが大事になります。

身体を調整してくれる施術院に行く

専門家に検査や触ってもらうことで身体の状態を知ることができます。身体の調整をすることで疲れにくい状態が維持しやすくなります。

下のものを取る時は一度腰を落とす

腰の痛みがない場合でも、下にあるものを取る時は、一度片膝をついて膝を使って立ち上がるようにして下さい。膝が曲げれない人は片足を後ろに下げて、足をなるべく揃えないようにしましょう

睡眠を十分にとる、暴飲暴食をしない、水分をしっかりとる

身体に疲れを溜めないために大事になります。

4、最後に

腰に痛みや重だるさがでても病院や治療院へはほとんどの人が行きません。

行くときは、痛みがひどくなったり、痛みが続く、いつもの痛みと違うようなときだと思います。

痛みがあっても我慢して、だましだましで過ごしている人もいます。

症状がひどくなる前に自分でできる、自分に合った予防や、対処を見つけて取り組んで下さい。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

その他の腰の痛みでお悩みの方はこちら

2018年4月15日 : 腰の痛み

女性で月経時に腰痛が強くなる方は、婦人科疾患が原因かもしれません!!

女性で腰痛があり、整形外科で検査をしても原因がわからず、マッサージや、整体、鍼などの施術をしても、一向に改善しない方は、もしかしたら婦人科疾患が原因かもしれません。

今回は、婦人科疾患が原因の腰痛についてご紹介します。

目次

1、腰痛の原因

2、腰痛を伴う主な婦人科疾患

3、婦人科疾患からくる腰痛の特徴と腰痛とともに出る症状

4、最後に

1、腰痛の原因

腰痛の原因は様々あります。

腰痛で悩んでいる方は病院で検査をされると思います。

実際、病院でレントゲンやMRIなどの画像検査をしても原因が特定できるものは15%で、残りの85%は原因が特定しにくいといわれています。

原因が特定しにくい腰痛の多くは、日常生活で腰を酷使している、中腰になった時に腰を痛めたなど、腰痛になるきっかけが思いあたる方が多く、腰の椎間関節や筋肉などに原因があるといわれています。

ただ、腰には問題がなく、内臓の病気から腰痛が起こる場合もあります。

2、腰痛を伴う主な婦人科疾患

子宮筋腫

子宮内膜症

3、婦人科疾患からくる腰痛の特徴と腰痛とともに出る症状

・腰痛が続く

・腰痛の痛みの強さが周期ごとに変わる

・月経時に腰痛がひどくなる

・体勢を変えても痛みが変わらない

・不正出血がある

・下腹部痛

・便秘

・貧血

・下腹部がポッコリしてくる

4、最後に

腰痛が起こるとまずは、整形外科に行くと思います。検査をしても原因が特定できないものでも、痛めた原因がある方は、腰周辺に原因がある方が多いと思います。

ただ今回紹介したように原因が特定しにくい腰痛で、内臓疾患からくる腰痛もあります。

女性で長引く腰痛があり、今回紹介したような症状に少しでも思いあたる方がいれば、早めに産婦人科を受診してください。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

その他の腰の痛みでお悩みの方はこちら

2018年3月25日 : 腰の痛み

何かしたわけでもないのに、くしゃみをすると腰が痛い

重い物をもって腰を痛めたわけでもないのに、くしゃみをすると、腰に痛みがでるようになったという方がいます。

例えば何かしてぎっくり腰になったら、くしゃみをすれば、腰が痛むという方は多いでしょう。しかし、痛めた覚えがないのに、くしゃみをした時に、腰に痛みがでるという方は、なぜ、痛みがでるのでしょうか?

目次

1、なぜくしゃみで腰に痛みがでるのか?

2、くしゃみをするときの体勢で痛みを出なくする

3、最後に

1、なぜくしゃみで腰に痛みがでるのか?

くしゃみは自分では抑えることができず、ふいにきます。

空気を吸い、激しく出そうとすると腹筋に力が入るので、その腹圧によって腰の関節や椎間板に強い衝撃が加わります。

その際に、体が思わず前かがみになってしまいます。

急な前かがみになることで、腰や椎間板に負担をかけます。

くしゃみをすると、腰に大きな負担がかかってしまうために腰痛が出てしまいます。

特に問題がない方は、くしゃみをしても腰に痛みは出ません。

くしゃみで腰に痛みを感じる方は、腰周辺の筋肉が硬くなり、柔軟に動かなくなっています。柔軟性がなくなり、腰周囲の筋肉がくしゃみをすることにより、筋繊維を痛めたり、神経を圧迫することで痛みがでます。

くしゃみで腰に痛みがでるということは、腰周辺に何かしらの問題を抱えていることが考えられます。

くしゃみ以外にも朝起きた時や、何かの動作をする際に、痛みや腰に違和感がある方が多いと思います。

そのような方は、ぎっくり腰になりやすかったり、腰椎椎間板ヘルニアになる可能性があります。

くしゃみをして腰が響いたり、痛みがでる場合は、病院で検査をするとヘルニアだと言われるかもしれません。

2、くしゃみをするときの体勢で痛みを出なくする

くしゃみをするときは、前かがみになってしまうので、前かがみにならない体勢をつくることが痛みを出さないポイントです。

くしゃみがでそうなときは、腰を反った状態を保つ、又はテーブルなどに両手をつき、くしゃみをしても腰が動かないように固定する

これは対処法にすぎません。自然に痛みがなくなる方もいますが、また腰を酷使すれば、再発することも考えられます。

仕事や日常生活で、腰に負担がかかることは避けられないとは思いますが、疲れを溜めないことが大事になります。

シャワーだけの方ならゆっくり湯船につかるなど、少しのことで腰の疲労をとることができます。

3、最後に

くしゃみで腰に痛みがでる方は、すでに腰椎椎間板ヘルニアの状態になっているかもしれません。また、そうでない方も、くしゃみでぎっくり腰になったり、ヘルニアになることも考えられます。

そうならないためにも日頃から体のケアをすることが大事になります。

特に重いものを持ったわけでないのに、くしゃみで腰に痛みがでた場合は、病院での検査をしてみて下さい。腰の状態を知ることは大切です。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

その他の腰の痛みでお悩みの方はこちら

2018年2月2日 : ヘルニア,腰の痛み,膝の痛み

足首、足の指が上がらなくて歩きにくい、その症状は腓骨神経麻痺かもしれません!

打った覚えがないのに足首を上に曲げれない、足の指が上がらなくて歩きにくいそんな症状が出ている方は、腓骨神経麻痺かもしれません。

腓骨神経麻痺が起こると、背屈ができなくなり、足の指を上にあげようとしても上がらなくなります。

麻痺と聞いてしまうと不安に思う方もいると思います。

外傷などの損傷がひどい場合は、麻痺が残ってしまうこともありますが、そうでない場合は、保存療法で改善する可能性が高いので安心してください。

目的

1、腓骨神経とは?

2、腓骨神経麻痺とは?

3、腓骨神経麻痺が起こる原因

4、腓骨神経麻痺の診断

5、腓骨神経麻痺に対する改善法

5-1、装具使用

5-2、物理療法

5-3、体の調整

6、最後に

1、腓骨神経とは?

腓骨神経は坐骨神経から分岐し、総腓骨神経となり、さらに浅腓骨神経と、深腓骨神経に分けられ、足の甲まで走っています。

2、腓骨神経麻痺とは?

膝の外側から下にかけて、足の甲に痺れや触れた時の感覚異常が起こります。

運動障害

また、背屈(足首を上にあげる)や足の指が上に上げられなくなり、足がだらんと垂れ下がったようになります。(下垂足)

感覚障害

腓骨神経麻痺の感覚障害の特徴として、足の親指と第2指の間、足の甲、膝下外側に感覚障害が起こり、足の小指は感覚の異常が起こりません。

3、腓骨神経麻痺が起こる原因

腓骨神経麻痺が起こる原因で最も多いものが、腓骨神経の長時間の圧迫です。

物での圧迫や寝たきりなどで同じ部分が圧迫されることで起こります。

圧迫される部位で特に多いのが、腓骨頭のすぐ下になります。

これ以外に腓骨神経麻痺が起こる原因としては、腫瘍や腫瘤などによる圧迫や外傷などによるものがあります。

4、腓骨神経麻痺の診断

下垂足がみとめられるか

膝の外側から足の甲にかけて感覚障害がみとめられるか

ティネルサインがみとめられるか

※ティネルサインとは

ティネルサインとは、神経の損傷部を叩いた時にその神経支配領域に痺れや痛みが放散することをいいます。

これらに加え、坐骨神経による障害との鑑別をするために、MRIやX線、筋電図検査、超音波検査が行われることもあります。

5、腓骨神経麻痺に対する改善法

腓骨神経麻痺は腓骨神経の圧迫によるものが大半を占めるので、まず圧迫を取り除くことが大切になります。

圧迫しているものがあれば緩めたり、寝たきりの場合は、姿勢を変えたり、柔らかいクッションなどを使うことにより圧迫されにくきなります。

腫瘍や腫瘤または、骨折など外傷による腓骨神経麻痺の場合は、その状態に応じて手術などが適応されます。

5-1、装具使用

下垂足では、足首と足の指が持ち上がらなくなるため、足が引っかからないように太ももを大きく持ち上げる歩行になります。(鶏歩)

躓いての転倒や捻挫の予防に使用されます。

5-2、物理療法

腓骨神経麻痺に対する物理療法は、電気刺激によって強制的に筋肉を使うことにより、筋肉の萎縮の防止、改善することを目的に行われます。

病院でも電気治療を行いますが、家庭用でも対応できます。自分で行う場合は、筋肉の収縮があるか確認してください。収縮させることで強制的に筋肉を使うことになります。

鍼灸院では目的とする筋肉に鍼を刺し電気を流すことができます。

5-3、体の調整

関節が硬くならないように、可動域を広げる、筋肉の柔軟性を出すためのリハビリがされます。

下垂足のために歩行がしにくくなると、体のバランスが崩れます。

バランスをとるために他のところに負担がかかります。

そのままにしておくと、他のところにも支障が出て回復が遅くなります。

早期回復には、症状が出ているところだけでなく、体全体の調整をしていくことが大事になります。

6、最後に

整形外科で検査し、適切な対処をすれば重度の腓骨神経麻痺でなければ、改善することが多い麻痺です。

自分で思い当たる原因(例えば、しゃがむ動作が長く続いたなど)があればそれを気を付ければいいですが、原因がわからない場合は腫瘍や腫瘤により圧迫されている可能性もありますので、しっかり検査を受けて下さい。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

2017年12月24日 : 腰の痛み

寝ると腰が痛い、寝る時ってどんな体勢がいいの?

腰が痛い時にどのような寝方をしたらいいのか迷ったことはありませんか?

腰の痛みといっても原因や症状によっていろいろあります。

今回は腰痛持ちの方がどのような寝方をすると痛みがでにくいのか、横になるのも辛い方がどのような姿勢で寝ると痛みがでにくいのかを、ご紹介していきます。

目次

1、自分がどのような腰痛なのかを知る

2、寝方

2-1、理想的な寝方

2-2、腰を反った時に痛みがでる方

2-3、反った状態の方が腰が楽な方

3、まとめ

1、自分がどのような腰痛なのかを知る

まずは自分がどうのような腰痛なのかを知りましょう。

慢性腰痛

ぎっくり腰

坐骨神経痛

腰椎椎間板ヘルニアなど

どんな姿勢、動きで痛みが出るかを知る

体を前に倒したとき

体を後ろに倒したときなど

自分の腰の状態を知ることで対処しやすくなります。

2、寝方

2-1理想的な寝方

基本的には自分が寝やすい寝方でいいと思います。

例えば、横向きになり体を丸める、うつ伏せでないと寝つきが悪いなど、個々により寝つきがいい体勢があると思います。

それはリラックスできているのでいいのですが、痛みが出るということは体に負担がかかっているということになります。

寝ていて痛みが出る人とでない人の違いは何なのでしょう。

寝て腰痛がでる人すべてではありませんが、一つ言えることは寝返りができていないということです。寝返りをすることで体にかかっている負担を解消します。

例えば子供と寝ていると、寝返りしないように寝てしまいます。

個人差にもよりますが、寝返りを実際に数えたことはありませんが、睡眠7時間で10回から20回ぐらいするのではないのでしょうか?この寝返りにより寝ているときの体にかかる負担を解消しています。

しかし、寝ているときに無意識に寝返りをしているので、自分でコントロールできません。

ただ、寝る場所、寝る時の気持ちで寝返りをしないようにすることはできます。

例えば、ベッドで寝ていて落ちたことはありませんか?僕は落ちたことがあります。しかし一度だけです。それはこれ以上寝返りをすると落ちると覚えたからです。

寝返りができないような狭い場所で寝ていると初めは寝返りをしようとしますが、寝返りをしなくても寝れるようになり、寝返りをしようとしなくなります。体がそれに慣れてしまうんですね。

子供と寝ているか方も同じで、寝返りをすると子供に当たったり、起こしてしまうといけないので、寝返りをしないようにします。初めのうちは寝返りをしていたかもしれませんが、慣れてくると寝返りをしようとしなくなります。

それを考えると、寝返りができていないと思う方は、環境を変えれば寝返りができるようになるということです。

寝るスペースを広げる

寝返りをしてもいい、少しでも腰痛を解消しようと寝返りをしようと思うことで寝返りができるようになります。

痛みで寝れない、寝返りが痛くてできない方

症状により痛くて寝返りができない、横になるのも辛いという方は、まずは痛くない体勢を探し、寝れることが大切になります。

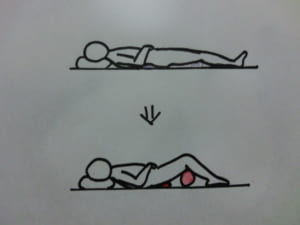

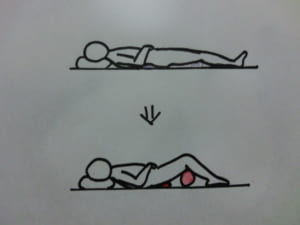

2-2、腰を反った時に痛みがでる方

腰を反った時に痛みがでる方は、腰を丸めると楽だと思います。そのような方は、横向きになり体を丸める姿勢で寝ると痛みが出にくいです。抱き枕や、膝と膝の間にクッションを挟むと、より快適になると思います。

上向きで寝る場合は、バスタオルを丸めて膝の下に入れます。クッションでも何でもいいです。大事なことは膝が曲がり、膝が浮いていないことです。膝を曲げてもクッションがないと膝が浮いてしまいます。膝を曲げることによりベッドと腰の間にある隙間が少なくなると思います。軽く丸めたタオルをお尻の下の方に挟むとより安定します。要は上向きで横向きに近い体勢をつくるわけです。

2-3、反った状態の方が腰が楽な方

上向きで寝て、腰にタオルを入れることにより腰が反ります。タオルが高すぎると腰に負担をかけるので上向きで寝た時に腰に隙間がある方は、その隙間をうめるぐらいの高さが理想です。

隙間がない方は、フェイスタオルを用意して高さを調整してみて下さい。一回たたんで入れるだけでも感じが変わったりしますので、自分の心地いい高さを探してみて下さい。

無理に反らそうとしないようにして下さい。

これらは痛くて寝返りができない方、もしくは、痛みが出ない体勢で眠りたいという方の体勢になります。

寝る時に痛みがなかったり、寝返りできる方は、これをしてもあまり意味がないと思います。

3、まとめ

寝る体勢は自分が楽な姿勢で寝れるのが理想です。自分の寝やすい体勢で寝れないということは、どこかしらに不調があるということです。

今回紹介した寝る体勢は、痛みで寝れない方がどのような体勢で寝ると寝やすいのかをお伝えしました。参考にしてみて下さい。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

その他の腰痛でお悩みの方はこちら

2017年11月4日 : 腰の痛み

股関節の痛みが続いた時にやるべきこと

今までも股関節に痛みがあったことがあるけど2~3日で痛みが治まった方で、今回もすぐに良くなると思っていたけど今回は痛みが引かずに、日常生活に支障が出で、病院へ行こうか迷っている方に少しでも参考になればと思い、股関節の痛みが続いている方への対処法をご紹介していきます。

目次

1、病院で検査をする

2、股関節に負荷がかかる要因

3、筋力を鍛える

4、体の調整

5、体重管理

6、食生活

7、日常動作の改善

8、インソールを使用する

9、まとめ

1、病院で検査をする

股関節の痛みが続くようなら、まずは迷わず病院で検査を受け股関節に問題があるのか診断を受けましょう。股関節に痛みが出る病気は一つではありません。手術が必要な場合もありますし、今は手術は必要ないと言われても、悪化すれば手術が必要と言われる場合もあります。股関節の検査をしても異常がないのに痛みが出る方もいます。痛みを今より軽減するためには股関節への負担を減らすことが大事になります。

2、股関節に負荷がかかる要因

股関節に関係する筋力低下・硬さ

体の疲れ

体のバランスの崩れなど

3、筋力を鍛える

股関節に関係する筋肉を鍛えることにより股関節が安定し、股関節にかかる負荷も減らすことができます。筋肉を鍛えるといってもやみくもにして、いいわけではありません。痛みが出るのに無理をして行うと悪化する場合もあります。痛みが出ない範囲で、少し息が切れるぐらいの気持ちで行ってみて下さい。

簡単な運動を2つご紹介します。

スクワット

- 肩幅に足を広げ立つ

- 足のつま先より膝が前に出ないように、お尻を突き出して少しだけしゃがむ

その時後ろに倒れそうになるので、倒れてもいいように椅子やソファーの前に少し間を開けたところでやると安全にできます。

※動かす時はゆっくり動かし、使っている筋肉を意識することで、より効果がでます。

目安としてはまずは10回を3セットして下さい。

慣れてきたら1セット15回というように回数を少しづつ無理のない範囲で増やしてください。

もも上げ

椅子に座り、片膝をあげ、下げるだけです。

動かす時の注意点や、回数はスクワットと同じです。

4、体の調整

今までの生活習慣や姿勢で筋肉が硬くなったり、関節の動きが悪くなっていることがあります。この状態で筋肉を鍛えたり、ストレッチ、運動をしても他のところに負担がかかってしまいます。

ここで言う体の調整とは、姿勢、食生活、睡眠、疲労などです。

良いと言われている姿勢を常にとることはできません。ただ、どのような姿勢が体に負担がかかりにくいかを知ることは大切になります。知っていれば、姿勢が悪くなっていると思ったら自分で姿勢を正せばいいからです。正しい姿勢ができない、もしくは少しの時間しかできないという方は姿勢を維持する筋肉がうまく使えていない、体に疲労が溜まっているかもしれません。

5、体重管理

標準体重より重い方は体重の管理をすることで股関節の負担を減らすことができます。

6、食生活

暴飲暴食、睡眠不足、水分摂取が足りない、糖質過多、寝る直前に飲食をするなどこのような行為が日常的になっている方は、体の柔軟性が落ち、姿勢も悪くなりやすく、疲れやすくなります。その結果、体に様々な支障をきたすことになります。

7、日常動作の改善

股関節に負担がかかることは避ける

自分に合った靴を選ぶ

布団で寝ている方はベッドを使用すると無理なく起き上がることができます。

地べたで生活している方は、椅子やソファでの生活に切るかえることで股関節への負担を減らすことができます。

8、インソールを使用する

自分に合うインソールを使うことで踏ん張りがきき歩きやすくなります。そのことで股関節への負担も軽減されます。

9、まとめ

股関節の痛みが続いて治らないという方は病院で検査を受け股関節の痛みの原因を知ることが大切になります。

早急に手術が必要な場合もありますが、そうでない場合のほうがほとんどです。症状を悪化させない、改善するためには何かを変えていかなければいけません。今回ご紹介したことまずは1つでもいいので試してみてはいかがでしょうか。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

2017年10月28日 : 腰の痛み

股関節に痛みが出る病気とは?

股関節の痛みで日常生活に支障をきたしている方は多いと思います。

外傷によるもの、原因がわからずに痛みが出てきたものなど股関節の痛みの原因は様々あります。今回は股関節に痛みが出る病気について、いくつかご紹介していきます。

目次

1、股関節に痛みが出る病気

1-2、変形性股関節症

1-3、グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)

1-4、股関節唇損傷

2、治療法

3、最後に

1、股関節に痛みが出る病気

1-2、変形性股関節症

関節軟骨が様々な原因ですり減ったり、骨の変形が生じる病気です。

原因

股関節の疾患で臼蓋形成不全、発育性股関節脱臼、大腿骨頭すべり症、ペルテス病といった小児の股関節の病気がある方に発症しやすい傾向があります。

加齢に伴い発症することもあります。

症状

症状は初期、進行期、末期に分類されます。

初期

長時間の歩行時や運動後の股関の痛みや臀部、太もも、膝の痛み

進行期

痛みが慢性化し、歩行時の痛みや股関節の可動域が狭くなり、足の筋力も落ちてくる

末期

安静時でも痛みが出る、股関節が硬くなる。痛みがある側の足が細くなる。左右の足の長さが違う

1-3、グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)

内転筋や腱の障害、腸腰筋の機能障害、スポーツヘルニア、恥骨に対する過度なストレスなどが原因で起こる障害や痛みの総称になります。

特にサッカーをしている方に多く見られます。

症状

動作時に鼠径部が痛む、太ももの内側から足の付け根が痛む、片足立ちで靴下を履こうとすると痛む、くしゃみや咳で痛む、睾丸の後方が痛む、子宮が付近が痛む

1-4、股関節唇損傷

股関節唇とは、骨盤側の寛骨臼を覆う軟骨で大腿骨を包み込む受け皿の部分のことを言います。股関節唇損傷とはこの部分に損傷を受けることを言います。股関節唇には神経が存在しているため痛みを生じます。

症状

靴下を履いたり、胡坐をかく、車の乗り降り、足を組むなど日常生活で股関節を深く曲げる動作の時に痛みや引っ掛かり感などの異常感覚がある

2、治療法

大きく分けて保存療法と手術療法があります。

まず保存療法から行います。保存療法には痛み止め、湿布、体操、理学療法、などを行います。

保存療法で効果がでない場合や日常生活に大きく支障が出る場合は手術療法を考えます。

3、最後に

股関節の痛みの原因には今回ご紹介した以外にもたくさんあります。股関節自体に問題があるものが多いですが、すべての方が手術をするわけではありません。股関節の痛みが出た場合は病院で検査をしてみて下さい。

まずは股関節自体に問題があり痛みが出ているのか、自分の体の状態を知ることも大事になります。

状態がわかれば対処法などもわかってきます。

股関節になるべく負荷をかけないことも痛みの緩和には大切です。体の歪み、歩き方、体の疲れ、体重管理なども股関節の負担にかかわってきます。

病院の保存療法と合わせて体の歪みやバランスなど、痛いところだけでなく体全体を調整してくれる治療院に行くことで股関節への負担を減し、痛みの緩和にもつながりますので利用することも考えてみてはいかかでしょうか。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎0120−405−100

2017年7月25日 : 腰の痛み,膝の痛み

腰を痛めた時はどうしたらいいのか?

腰痛には急性と慢性の痛みがあります。一般的には急性の痛みは患部を冷やし慢性の痛みは患部を温めなさいと言われています。

急性腰痛とはいわゆるぎっくり腰のことです。

ぎっくり腰とは腰に急激に負担がかかり患部に炎症が起こり痛くて動けない状態、日常生活ができずひどい症状に場合寝た状態から動けなくなります。

ひどいぎっくり腰になった人はトイレに行くのも這って行ったり、寝返りが打てなく痛みのために熟睡できなくて睡眠不足になる人もいます。

ここでは急性期の痛みの際に患部に対してどのように対処してらいいのかお伝えします。

1.急性期の怪我のアイシングの意味

2.アイシングの方法

3.アイシングの効能

1.急性期の怪我のアイシングの意味

急性期の患部には熱が出て来ます。

捻挫をした時などボンボンに腫れて熱くなりますよね?

怪我をしたときに体の組織に傷ができます。

傷を治すために必要な成分を運ぶために血が患部に集まります。

血がたくさん集まるので患部が熱くなります。

傷を治すための必要な血なのでたくさん集めたいところですが、あまり集まりすぎても十分に回復しきれません。

休日の高速道路なんかはジャンクションなどで渋滞が起こりますよね?

急いでいるときはとてもイライラします。

同じように怪我をしたところも血の渋滞が起こると思ってください。

治すための材料を運んでいるのに患部にスムーズに運べないのです。

血の渋滞を患部に起こさせない方法としてアイシングがあります。

患部を十分位冷やして炎症を抑える効果もありますが、脳に対して患部の炎症がなくなったと錯覚を起こさせて必要以上に血を患部に集まらなくさせます。

2.アイシングの方法

急性期の怪我の時は患部を氷嚢(氷水)やアイスノンを使って15〜20分直接患部に当てて冷やし1時間以上開けてからまた冷やすと言うことを繰り返すようにしましょう。

アイスノンは柔らかいのを使用してください。

ケーキを買ったときにつけてもらう硬い保冷剤は冷えすぎて凍傷になる危険性があります。

氷嚢の作り方:10〜15個氷をビニール袋の中に入れてその中に水を氷が浸るくらいまで入れてビニール袋の空気を抜きビニール袋の口を強く縛ります。氷の表面が軽く溶けるまでビニール袋を20回くらい揉んでください。

アイシングの効果は炎症が起こっている患部を冷やすことで炎症を抑制して痛みの出ている患部の組織の障害を軽減します。

急性期は怪我をしてから72時間だいたい3日間です。この期間にアイシングをしていれば間違いはないと思ってください。

とはいえ4日5日と経過しても激痛が続く場合はアイシングして痛みがマシになるなら継続してアイシングをして頂いてもいいです。

1週間しても痛みが引かない場合は病院で痛み止めをもらうのもいいでしょう。

急性期の痛みに対しての処置にはRICEという処置が有名です。

Rest(安静)

Icing(冷却、アイシング)

Compression(圧迫)

Elevation(挙上)

急性腰痛などElevation(挙上)はどう考えても不可能な箇所の怪我の場合は安静にして患部を冷やしテーピングやコルセットなどで患部を固定するのが大事になります。

3.アイシングの効能

急性期の怪我の場合患部に炎症が起こっているので冷やすことにより患部に血が集まりすぎて組織を圧迫させすぎないようにする効果があります。

一定の時間冷やすことで感覚を麻痺させ神経系の高ぶりを抑制し痛みを感じにくくすることができます。

ここからは私見ですが、アイシングの効果として支えるべき筋肉の硬化をすることができるです!

これはどういうことかというと、例えばぎっくり腰になった患者さんを診させて頂いているとひどい人だと自分の体をまともに支えきれずに傾いて来院されます。

これは腰の周りの支えが弱っている状態になっているので冷やすことで強くなければならない筋肉を冷やすことによって硬化させるわけです。

チョコレートを想像してください暖かいところだと溶けますが冷たいところはすぐに固まります。

ぎっくり腰によって負担のかかっている腰の筋肉をコルセットの状態にしてあげるわけです。

アイシングはぎっくり腰に限らず打撲や捻挫や肉離れなどの急性の怪我の患部の炎症を抑えるのには有効です。

怪我をする箇所によっては炎症を放置していると患部の周りの組織を圧迫しすぎて問題のない組織が壊死してしまい予後が悪くなってしまうこともありますので注意が必要です。

特にスポーツ選手の場合軽い捻挫でも適切な患部の処置をしていないと数ヵ月後、最悪その後のスポーツ人生や日常生活にまで支障が出る場合があるので怪我をした時はすぐにアイシングをしてその後適切な治療をしてもらうようにしましょう。

ちなみに怪我をした際に冷湿布を貼ったりしますよね?

冷湿布自体に冷却の効果はありません。

ただ鎮痛剤としての効果はありますので冷湿布を貼って楽になるのでしたら患部に貼って頂いても良いと思います。

適切にアイシングをしてその後の患部の処置もしているのに、なかなか患部の状態が回復してこない場合は適切な処置をしてくれる治療院に行きましょう。

当院でも急性期の怪我の処置はしております。

もちろん、慢性化してしまった場合でも対応していますのでお困りの時は連絡してくださいね。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎︎0120−405−100

その他の腰痛でお悩みの方はこちら

お客様の声はこちら

2017年7月10日 : 腰の痛み

あなたは気付いていますか?

自分の姿勢が歪んでいる事を!

姿勢が歪んでいると体のいろいろな所に負担がかかります。

負担のかかっている所はすぐに痛みが出るわけではなく徐々に壊れてきます。

体で負担のかかりやすい所は首や腰や足です。

首に負担がかかると頭痛や肩こりの原因になりますし、

腰に負担がかかると腰痛の原因となり

慢性化するとぎっくり腰になったりもします。※ぎっくり腰の記事はこちら

足に負担がかかると足の冷えや足のむくみ、

下半身太り、捻挫などの怪我の原因にもなったりします。

また、内臓が圧迫される事で内臓からの歪みが出て

内臓が原因の腰痛が発生したりします。※内臓が原因の記事はこちら

ゆがみの3つの軸

体の歪みには大きく分けて3つの軸があります。

この歪みは内臓に負担がかかっていたり内臓が弱っていると出てきやすいです。

3つの軸に関係する内臓は胃と肝臓と腎臓です。

1つ目は前後の歪みです。

前後の歪みは胃が弱っている場合か胃は元気だけど日頃から

甘いものを食べすぎていたり暴飲暴食で胃に負担をかけている

と前後の歪みが出てきます。

ほとんどの場合前に傾く方が多いです。

周りにもいませんか?

前かがみで歩いていたり立っている人。

2つ目は左右の歪みです。

左右の歪みは肝臓が弱っている場合が多いです。

みなさんご存知の通りアルコールを飲みすぎていたりするとこの歪みが大きくなります。

胃と一緒ですが甘いものを食べすぎている方もこの歪みが出やすいです。肝臓の方に負担がかかりすぎると目に症状が出てくることが多いです。

3つ目はひねり(回旋)の歪みです。

ひねり(回旋)の歪みは腎臓が弱ってくると出ることが多いです。

普段から水分を十分に取れていない方は腎臓に負担がかかりこの歪みが出る場合があります。

このゆがみの出ている方は疲れやすい方が多く朝スッキリ起きれなかったりします。

腎臓に負担がかかりすぎると耳に症状が出ることが多いです。

ゴールデンライン

女性誌でも紹介されているゴールデンラインを意識するのも姿勢改善には必要です。

ゴールデンラインとは:耳—肩—股関節—外くるぶしの4つの点を結んだ際に一直線になると綺麗な姿勢と言われています。

ゴールデンラインを意識すると得られるメリット

1.姿勢が良くなる事でバストアップされる

2.ヒプアップして下半身が細くなる

3.頭痛や肩こりや腰痛が改善される

4.体液循環が良くなるので肌が綺麗になる

5.呼吸がしやすくなりストレスフリーに!

姿勢を日頃から意識をすることによって体は改善していきますが、なかなか姿勢を常に意識するのは難しいですよね?

そこで今回は腰痛にならないように骨盤と背骨のバランスを整えるストレッチ法をお伝えします。

ゆがみを整えるストレッチ

骨盤を整えることが体のバランスをよくすることになります。まずは骨盤を支えている筋肉をストレッチすることによって体を改善していきましょう。

股関節のストレッチは筋肉だけでなく関節を整える効果もあるので必ず行いましょう。

上向きで寝て両膝を曲げて立てます。膝は自身の曲がる範囲でいいので無理に曲げないようにしましょう。

ゆっく両膝を外に開きます。

股関節が痛い人は片足ずつ無理のない範囲で開いてくださいね。

開いた状態で10秒数えたら元に戻しまた開きます。これを5回してください。

もし途中で痛みが出る場合はすぐにストレッチをやめてくださいね。

お尻の筋肉も骨盤を支える重要な筋肉です。

上向きで寝た状態で片足ずつ膝を抱えながら股関節を曲げていきます。お尻の筋肉が伸びていると感じたらそのままの体勢で10秒数えます。

股関節に痛みのない方はさらに膝を内側に倒して10秒数えましょう。

このストレッチも痛みが出る場合は無理をしないでくださいね。

太ももの前のストレッチです。太ももの前の筋肉はサッカーでボールを蹴るときに働く強い筋肉です。

まず床の上で両足を伸ばし座ります。

片方の膝を曲げていき足先をお尻の下に持っていきます。この時点で桃の前がつっぱりがある方はそのままの体勢で10秒数えます。

まだゆとりのある方は、さらに状態を後方に倒していき太ももの前につっぱりを感じたらその体勢で10秒数えます。

可能な方は背中を床に付けていきましょう。

このストレッチも痛みが出る場合はすぐにストレッチを中止してください。

骨盤が整えば背骨の固まった部分も必要になってきます。

背骨についている小さい筋肉を柔らかくすることで痛みの予防や改善につながります。

⑴まず四つん這いになった体勢から背中を丸くしていきお腹を上にあげていきます。猫が怒っているときに丸くなっている状態になりましょう。もしくは亀のイメージです。この体勢でゆっくり10秒数えます。

⑵体勢を戻したら逆にお腹を前に突き出し両方の肩甲骨どおしがくっつくようなイメージでゆっくり10秒数えます。

⑶ヨガで言うところの猫のポーズです。背中と腰が伸びるのを感じながらゆっくり10秒数えてください。

⑴⑵⑶ともに5セットを目標にしてください。

【注意!】

1〜4のストレッチは無理のない体勢、強さ、時間でしてくだいね。

もし、痛みがある場合はストレッチをすぐに中止して安静にしてください。

みなさんの体の状態によってこれだけのストレッチでは足らない場合もありますし、やり方ももっと効果を出すために気をつける事があります。

当院に来て頂いたらあなたの体の状態に合わせてストレッチの指導をさせていただきます。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎︎0120−405−100

その他の腰痛でお悩みの方はこちら

お客様の声はこちら

2017年7月8日 : 腰の痛み

子供を抱っこするときにギクッ!靴を履くときにギクッ!

掃除機をかけるときにギクッ!

ぎっくり腰になったら全く動けなくなる事が多いです。

学校を休んだり、仕事をやすんだり思うように動けないといろいろな支障があります。

家族に迷惑をかけたり会社に迷惑をかけたりすることになるのは辛いですよね?

何より腰は月(にくづき)に要(かなめ)と書きますから体の重要な部分です。

重要な体の中心部分が壊れるわけですからまともに動くことはできません。

ぎっくり腰って?

ぎっくり腰は急性腰痛のことを言います。

急性腰痛というと難しい言い方ですが痛みが出てから6週間未満の腰痛のことを言います。

ぎっくり腰のタイプとしては3つあります。

1.瞬間激痛型:腰を曲げて痛みが出てからすぐに激痛でまともに動けなくなるタイプ

2.時間差激痛型:軽い痛みが出てからも動ける程度なので気にせず動き回っていたたら次の日には起きる事が出来ないくらいの激痛が出るタイプ

3.軽度腰痛型:腰に軽い痛み感や違和感はあるものの日常生活に支障はないタイプ

ぎっくり腰は欧米では『魔女の一撃』と言われるくらい痛みの衝撃の表現をしています。

『魔女の一撃』って強力な攻撃って感じですよね?

そんな一撃をもらったらと思うとゾッとしますね。

ぎっくり腰は誰でもなるものなのでしょうか?

ぎっくり腰になるタイプ

当院に来られるぎっくり腰になる人はもともと腰の状態がぎっくり腰になるような状態の人が多いです。

・前から腰に重さ感や張りや違和感があった

・過去に腰を痛めた事がある

・内臓の調子が悪い ※内臓からくる腰痛の説明はこちら

・ストレスを感じている

・暴飲暴食している

・アルコールをよく飲む

このような状態の方はぎっくり腰になる前に体や心のケアをお勧めします。

上記のような状態をそのままにしていると腰を支えている筋肉が硬くなり筋肉そのものの柔軟性が低下し、腰の筋肉の血液の循環が悪くなるので痛みや疲れの物質を流す事が出来無くなります。

その物質はさらに筋肉を硬くするのでどんどん硬くなりいつ腰を痛めてもおかしくないような状態になっています。

常に崖っぷちで生活しているわけですね。

崖っぷちの状態で生活しているといろいろなきっかけでぎっくり腰になりやすいです。

ぎっくり腰になるきっかけ

1.咳やくしゃみ

2.洗面所で顔を洗う時

3.中腰やかがんだ時

4.重い物を持ち上げる時

5.寝返りや起きた時

ぎっくり腰の治療

ぎっくり腰になったら病院に行って痛み止めや湿布を貰ったりすると思います。ひどい状態の人は痛み止めの注射をされるかもしれません。

ぎっくり腰になったらもちろん整形外科に行って対処して頂くのがいいと思います。

しかし、病院に行く事が出来ない状態であれば腰の痛みのあるところにアイシングをしましょう!

ぎっくり腰は患部に炎症が起こっているので冷やす方が効果が高いです。

足をくじいた時も氷水で冷やしますよね?

ぎっくり腰は捻挫と一緒で痛めたところに熱がこもり腫れてくるので冷やすことによってそれを抑えるわけです。

氷水を作るか柔らかいアイスノンを患部に直接当てましょう。時間は15〜20分でいいです。1時間以上時間を空けてもう一度直接冷やします。

これを可能な限り何回でも繰り返してください。

激痛が緩和してきたら整形外科に行って検査と診察をして貰ってください。

ぎっくり腰は整形外科以外でも整骨院や整体院やカイロプラクティック院でも対応してくれると思います。

ぎっくり腰は安静にしてた方がいいという事を言われますが実は動ける範囲で動かした方が治りは早いです。

とはいえ、いきなり運動するというのは無茶な事ですから可能な限りでゆっくり歩いてみたり動ける範囲で腰を伸ばす運動をするといいです。

もしアイシングしても、整形外科に行っても、軽く運動しても改善しない場合は当院にお越しください。電話相談も対応していますので遠慮なく連絡して下さいね。

施術中は留守番電話になっていますからご用件をお伝え頂いたら折り返し連絡させて頂きます。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎︎0120−405−100

その他の腰痛でお悩みの方はこちら

お客様の声はこちら

2017年6月16日 : 腰の痛み

病院では異常なしと言われる意外な腰痛の原因とは

腰痛というと急に痛くなるギックリ腰や長年病院に行っても治らない慢性的な腰痛がありますね。

一般的なギックリ腰は荷物を持ち上げる時にかがんだ際に腰に負担がかかって痛めるという認識が多いのではないでしょうか?

※ギックリ腰についての説明はこちら

慢性的な腰痛に関しては色々な原因があります。

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などはっきりした原因で痛みが出ているのは15%くらいと言われています。

日本腰痛学会が発表されている原因不明の腰痛は85%になると言われています。

みなさんが腰が痛い時に病院に行って痛み止めや湿布をもらいますよね?

85%の方は原因不明の腰痛に対して処方されているという事になります。

ここでは内臓からくる腰痛についてお伝えします。

内臓と腰痛の関係性

腰痛になると湿布を貼ったり痛み止めの薬を飲んだり誤魔化したりしませんか?

あなたの体が元気だったらそのような誤魔化しは通用するかもしれません。しかし、体が疲れ気味な人だとそうはいきません。

体が疲れているというのはどのような状態かと言いますと。。。

1.夜、寝たいのに眠れない

2.朝起きてもスッキリせず毎日がだるい

3.仕事の時に集中できない

4.食後に胃がムカムカする

5.便秘気味

6.慢性的な頭痛がある

7.肩が凝っている

体が疲れているという事は内臓の働きが悪くなっているんですね。

1日生活していると必ず疲労の物質は体に溜まってきます。

その疲労の物質を処理してくれるところが内臓なので内臓そのものが働きが悪いと体の疲れがいつまでたっても取れません。

内臓が弱っていたら食事の栄養も吸収しにくくなりますし、腰痛のための痛み止めを飲んでも吸収しにくいので薬の効きは悪くなります。

内臓の働きが大切なのはご理解いただけたでしょうか?

では内臓からくる腰痛をお伝えします。

内臓からくる腰痛

内臓は体の体幹の中に入っています。大きな筒の中にホルモンが入っているというイメージでもいいかと思います。

内臓が病気になると内臓自体が腫れて肥大してしまう事によってお腹や腰が圧迫されて痛みが発生します。

体幹(筒)の大きさは決まっていますから内臓肥大によって内側から外への圧迫の力によって腰痛の程度も違ってきます。

内臓の病気からくる腰痛は

肝炎、尿路結石、腎盂腎炎、膵炎、すい臓がん、胆石、胃潰瘍、慢性胃炎、十二指腸潰瘍、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮がん、卵巣炎、卵巣嚢腫

などがあります。

このように腰痛は腰だけが原因ではでません。

痛いところが悪いと思いがちですが、本当の原因を突き止めていくと腰痛の原因が他にもあるということが多いです。

胃や腸からくる腰痛

胃や腸の不調から腰痛になる場合もあります。逆に腰が痛くて胃や腸が悪くなる場合もあります。

胃や腸が弱ってくると普段、胃腸を支えているお腹の筋肉も衰えてしまいます。そうなると支えがなくなるために腰の筋肉に負担がかかって血の流れが悪くなります。

そうなると胃や腸と腰が同時期に痛くなるという事になりかねません。

胃や腸の不調の1つとして胃潰瘍や十二指腸潰瘍などがあります。これらは胃や腸にある消化液が胃そのもの、腸そのものを溶かして傷を作ってしまう病気です。これらは食べ過ぎや飲み過ぎストレスなどにより起こる病気です。

食後に痛みを感じるのが胃潰瘍の可能性があり空腹の時に痛みを感じるのが十二指腸潰瘍の可能性があります。

腰痛に関係する内臓の症状はいろいろありますが、内臓の疲労が出始めの頃は病院に行ってレントゲンやMRIなど検査をしても異常が出ない場合も多いです。

内臓に疲労が溜まった状態というのは食後のムカムカ感、もたれている感覚アルコールを飲み過ぎた時のなどがそれにあたります。

内臓に疲労を溜めないようにすることが腰痛予防のキモになります。

1.アルコールを飲み過ぎない

2.刺激物を摂り過ぎない ※コーヒー、緑茶など

3.食事を食べ過ぎない

4.甘いものを食べない

5.睡眠時間を7〜8時間とる

これら5つを意識して生活するだけでも腰痛が寛解していくことが多いです。

婦人科系の病気からくる腰痛

女性にとっては憂鬱な生理。生理の時に腰周辺が重く感じたり痛みを感じたりすることがあると思います。

ひどい人だと立つときや座る時に痛みが出るので日常生活に支障が出てしまいます。

生理中に起こる腰痛の原因としては、

1.骨盤の歪み

2.血の流れが悪くなる

3.ホルモンバランスの崩れ

という3つが主な原因になります。

骨盤の歪みがあると骨盤を支えている筋肉に負担がかかり、血の流れが悪くなり、血の流れが悪くなる事によって、内臓に負担がかかりホルモンバランスが崩れてしまいます。

骨盤の歪みがなく定期的に生理が来ている方だと腰痛になる方は少ないです。

骨盤の歪みは専門の機関に行って検査をしてもらってください。

骨盤に異常がないのに腰痛が出る方は

子宮筋腫、子宮内膜症、子宮がん、卵巣炎、卵巣嚢腫などが原因で腰痛が出ている可能性があります。

女性にとって骨盤の周囲は非常に重要になります。

生理痛でも病気でも根本的には冷えが原因です。

冷えを解消するには

1.冷たいものを飲まない

2.お風呂に入る時は湯船に20分入る

3.水分を1日2ℓ摂る

4.食物繊維を多く摂る

5.最低20分の運動をする

冷えの原因として便秘があります。

つまり冷えて便秘になると腰痛になるという事です。

内臓からくる腰痛はいろいろと原因があるということがご理解いただけましたでしょうか?

また、病院でレントゲンやMRIなどの検査をしても原因がわからない内臓の疲労からくる腰痛もありました。

日常のストレスや内臓に負担をかける食生活を見直して頂いて、なおかつ女性であれば冷えを改善するように意識して生活をしてみてください。

今回は腰痛の事についてお伝えしましたが、肩こりや頭痛なども内臓から症状が出ることも多いです。

もし、上記のような症状で病院や治療院に行ってなかなか治らない方がいらっしゃるのでしたら電話相談も対応していますので遠慮なく連絡して下さい。

最後に

想像してみてください。

毎日、肩こりや腰痛のない生活をしていた頃を思い出してみてください。

子供の頃に怪我をしても一晩寝たら痛みがなくなっていませんでしたか?これって内臓の働きが正常だったんですよ。

内臓の働きを正常にする当院の施術を受けて頂いた方は、「朝スッキリ起きれるようになった」「寝返りするときの痛みがなくなった」「仕事に集中できるようになった」という声を多く頂いております。

もし、あなたが今までいろいろな整体院や病院に行ってもこのような状態になっていないのであれば是非とも当院の施術を受けてみてください。

施術中は留守番電話になっていますからご用件をお伝え頂いたら折り返し連絡させて頂きます。

松阪市のバキバキしない施術 てらだ鍼灸整骨院

☎︎0120−405−100

その他の腰痛でお悩みの方はこちら

お客様の声はこちら

2016年7月7日 : 腰の痛み

三重の整体、松阪市駅部田町「てらだ鍼灸整骨院」副院長、

「医者が認める 無痛整体集団」山口です。

今回のテーマは

病院へ行っても異常なしと言われ、15年も苦しんだ腰痛がらくになった理由

15年以上も腰痛に悩まされ、年に1度は歩けなくなるほどひどいぎっくり腰になる。

病院で検査をしても腰に異常なしと言われ、治療院へ行っても一時的によくなるだけ。

その腰痛にうんざりしているなら、ぜひ最後まで読みすすめて下さい。

希望の光が見えてくる、そんな内容になっています。

今回ご紹介するのは45歳女性のIさんです。

Iさんの症状は、15年以上の慢性的な腰痛と、年に1回は歩けないほどのぎっくり腰になるといいます。

来院時、歩き姿を一目見て腰が痛そうと思えるほどでした。

病院では検査をしても異常がないと言われ、痛み止めを処方されました。

治療院にも今までに3カ所に行きました。

あとは、自分でストレッチをしています。

仕事が中腰になることが多いので、普段はコルセットをしています。

Iさんは現在5回来院されています。今の現状は腰痛はなく、歩くのも違和感なく歩けます。

では、なぜ痛み止めを飲んでも良くならなかった腰痛が楽になったのか。

それは痛みの原因が腰ではなく、別にところにあったからです。

えっ!!

腰が痛いから腰に原因があるんじゃないの?そう思っていませんでしたか?

実際、腰が原因で腰に痛みがでる方もいます。でもほとんどが、違うところに原因があることが多いのです。

Iさんの場合は腰ではなく骨盤の歪みと股関節周りの筋肉の緊張が原因でした。それを調整することで2回目には腰の痛みがなくなっていました。

しかし、今度は痛みが股関節に移動しました。痛みが移動する事ってよくあります。例えば今まで痛かった所が楽になり、その痛みできになっていなかった

体の歪みを調整し下半身の筋肉の緊張をとることをしていきました。4回目来院時の帰る時には楽になったかもと言っていました。5回目来院された時には痛みのほとんどなく違和感なく歩かれていました。

ただ、これで終わりではないんですよ。これで終わったらまた腰痛が繰り返される場合も考えられます。今の体の状態を作っているのは生活習慣です。なので、体を調整しつつ、生活習慣も見直していく必要があります。

当院の施術は触る程度の強さで触るのでぜんぜん痛くありません。

マッサージや強い刺激を求めている方は合わないかもしれません。

諦めずに色々試してきたけど、あまり効果が出ずに腰痛で悩んでいる方、腰痛とおさらばしたい人はぜひ電話して下さい。

力になって見せます。

感謝。

2016年6月28日 : 腰の痛み

三重の整体、松阪市駅部田町「てらだ鍼灸整骨院」副院長

「医者が認める 無痛整体集団」山口です。

今回のテーマは

あなたの腰痛の原因は実は普段の生活習慣の中にあった

もし今、あなたがふとした拍子に腰を痛め、何をするにも痛みがでる、

一日中、外にも出ずにソファーに持たれながらパソコンをしているなら最後まで読んでみて下さい。「パソコンしてる場合じゃないなぁ」そんな気持ちになるかも、いやっなるはずです。

Oさんは自宅で毛布を片付けようと中腰になった時に腰に激痛が走り、痛みのためにその日は何もできませんでした。

もともと腰痛があり、腰椎椎間板ヘルニアと診断されたこともありました。

最近は腰痛がなかったので腰痛のことを忘れているほどでしたが、今回の腰痛はいつもよりひどい状態ということでした。

痛みがひどいため、日常生活にも支障が出るためパソコンで検索して当院に来院されました。

来院時は負傷して2日目。

痛みは変わらずに歩くのもしんどそう。

話を聞くと、普段はほとんどベッドの上でクッションに持たれてパソコンをしている、そんな生活を送られていました。この態勢が楽なんです(^^)とおっしゃていました。

(この生活送ってたら体も痛めやすいやろうなぁ) そんなこと思いながら問診。

腰痛の治療は病院では電機をしたり、腰の牽引をしたり、薬、湿布の処方をされたりします。

中にはそれで痛みがとれる方もいますが、Oさんの場合はなかなかそれでは難しいかなと思います。

それはなぜか?

それは腰痛を起こした原因が腰ではなく違うところにあるからです。

Oさんの場合は問診で話を聞いたときに予想はしていましたが、実際検査すると骨盤の歪みがあり、背骨の柔軟性もありませんでした。骨盤が固まってる感じです。普段の楽な姿勢、実はそれがよくなかったんです。その状態だと、もともと自分で治そうとする力(自然治癒力)がうまく働きません。体の循環が悪いということですね。(>_<)

骨盤の歪みをとり自然治癒力を高めることができることが当院の強みだと考えています。

実際どんなことすんの?わしにはきつい刺激は無理やと思っているあなた!大丈夫ですよ。

と~~~てもソフトに触れるだけですから!安心してください。

Oさんは施術を受けられ2回目には当院へ来る前に軽く散歩してから来院されるほど痛みは和らいでいました。はじめの2回は週に2回その後、週に1回、合計で7回来院されました。痛みはとれ散歩が日課になり、なるべくベッドの上にいないようになりました。

Oさんの場合数回で痛みが和らぎましたが、大事なのはそのあとですね!

腰痛が起きない体づくりをしていかなければいけないんです。

体を動かすことですね。

別にスポーツをして下さいとは言いませんが、あなたのできる範囲でいいですよ。痛めた時でも安静にしているよりは少し痛みが引いてきたら、動かせる範囲で動かしていったほうが痛みがとれるの早いんです。

もし、腰を痛めたけど動くのが、しんどいからこのまま様子を見ようかなっと、思っているなら今すぐ電話してほしい。

何度も痛めたり、痛みが長引くのもいやでしょう?

痛みがない快適な生活を送りましょう。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

感謝。

2016年6月25日 : 腰の痛み

最近暑いですよね(>_<)

先日のどが渇いたので冷蔵庫に入っている牛乳を飲んだら酸っぱくて吐き出しました。

うわっ!!痛んでるやん(>_<)

そう思い賞味期限を見ようとしたら

(*_*)

思い込みって怖いですね~(*^_^*)

三重県の整体、松阪市駅部田町の「てらだ鍼灸整骨院」、副院長

「医者が認める 無痛整体集団」山口です。

今回のテーマは、

「30分あぐらをかくと、腰が伸ばせなかった腰痛の方が、2回の施術で良くなった理由」

特に何かしたというわけではないのにあぐらをかいて30分ぐらい新聞を読んでいると、腰が痛くなり、腰を伸ばすのが辛い。

1か月前は全然痛くなかったのに、腰が痛くなったのは年のせいかなと思い治療せずにいたけど、一向に良くならないので、最近不安になってきた。

そんなあなたには、最後まで読み進めて頂きたい!

年のせいだと諦めない、そんな気持ちになる記事になっております。

当院に来院される患者さんは、30代、40代の方もいれば、60代、70代、80代の方も来院されます。

僕は、65歳以降の男性の方は、少しの痛みなら我慢して日々を過ごしている人が多いと思っています?これは、あくまで僕の意見です。

あなたは日常生活に支障がないからとそのまま何もせずにしていませんか?

今回来院されたKさん、65歳、男性

日常生活には支障がないけど、朝の日課のあぐらを書いて新聞を読む、これをすると30分ぐらいで腰に痛みがでて、立つのに腰が伸ばせないという症状をお持ちの方です。

毎日の日課なので辛いですよね。

痛くなるのわかっているのにやってしまうんですね。

来院したのは症状が出て1ヶ月も後でした、今までこんな痛みはなかったのに急に出てきて、ほっておいたら治るかと思っていたら、1ヶ月も同じ調子なので不安に思っていたところ、当院の新聞の折り込みを見て連絡してくれました。

Kさんの体を見せてもらうと腰椎の柔軟性がなく骨盤周りの筋肉が凝り固まっていました。それだけではなく、腰から肩の方についている筋肉も硬くなっていました。

骨盤の左右の高さ、肩の高さも左右違いました。

筋肉の凝り固まっていると聞くと、マッサージやストレッチが思い浮かぶと思います。

もちろんこれも楽になりますよね。

されたことありませんか?

でもこれって一時的でまた同じ症状に戻りませんでしたか?

なぜ?

それは今の症状を出している原因を探し、

そこを調整していかなければいけないからです。

「腰が痛いから腰に原因があるん違うんか?」

そう思われるのは分かります。

一般的に画像診断をして腰に原因がある腰痛は、15%で、

残りの85%が原因不明の腰痛だと言われています。

なぜ、筋肉が凝り固まっていくのか?

それは、生活習慣、姿勢、食生活、睡眠状態なども影響してきます。

Kさんの場合は骨盤の歪みが原因でした。

歪みがあると本来備わっている自分で体を回復する力(自然治癒力)がうまく働いてくれません。そうなると血液の循環が悪くなったり、筋肉が硬くなります。それをほっておくと痛みや、しびれがでてくる事があります。

骨盤の歪みを調整することで、2回目来院された時には以前と同じように新聞を読んでも痛みが出ないと喜んでおられました。

痛みがとれたらそこで治療が終わりではありません。その後2回来院してもらい、いい状態が続いていたので治療は終わりました。

日常生活では、歩くときに下を向くことが多かったので目線をできるだけ下にせずに上げることと、なるべく地べたではなく椅子に座るように話しました。

施術をすると体に変化が出ますが、生活を見直すことも重要になってきます。

「なんで」って?

それは今の体の状態を作っているのは日々の生活習慣だからです。施術して体がいい状態になっても同じ生活をしているとまた戻ってしまう可能性があります。

施術と聞くとどんなことされるのか不安に思う方もいると思います。

当院の施術は軽く触る程度の強さで触っていきますのでまったく痛くない、どちらかというと物足りないと思うかもしれません。

バキバキしたり、強く押してほしいそのような施術をお求めなら当院の施術は合わないと思います。

もし、この痛みは年のせいだからだと諦めていた方、痛みのない生活を送りましょう!

これを読んで少しでも希望が持てたなら今すぐ電話して下さい。

あなたの不安を解決する手助けができるから。

お待ちしております。

2016年3月27日 : 肩こり,腰の痛み,頭痛

冷え性に悩む女性は少なくなく、約7割の女性が冷え性を抱えていると言われています。冷え性というと、寒い冬のイメージがありますが、最近では冷房による夏の冷えも問題になっています。冷え性を改善すると、効果良くダイエットだできるようになります。そんな冷え性の原因とは何か、また改善にはどのような対策が必要か紹介します。

冷え性の原因は大きく分けて3つ

大きく下記の3つが原因として考えられます

1血液量や筋肉量の不足による冷え性

女性に冷え性が多いのは、女性は男性に比べて筋肉量が少ないためだと言われています。筋肉は運動をすると熱を産生し、血液の流れを良くします。男性でもお年寄りに冷え性が多いのは加齢による筋力の低下があるからです。

また、貧血や低血圧など血管系の問題を抱えていると血液量の低下を招いて冷え性をおこします。

2自律神経の乱れによる冷え性

自律神経は、人間が生きていくうえで必要な生理機能を無意識にコントロールする大事な役割を持っています。体温調節もその一つです。生活習慣の乱れやストレスや睡眠不足などがあると自律神経が乱れて、体温の調節が上手くいかずに冷え性をおこします。

3女性ホルモンの乱れ

女性はもともと月経周期というものがあり、女性ホルモンが一定していません。そこに食生活の乱れや睡眠不足などが加わると、ホルモンの分泌は大きく乱れてしまいます。女性ホルモンの乱れが血行を悪くしてしまい冷え性となります。

冷え性の怖いところは内臓温度の低下を起こすこと

冷え性であるということは体温が低く、内臓温度にも影響が出ます。内臓がスムーズに機能する理想の温度は37度から38度だと言われています。内臓温度が1度低いと基礎代謝が12%下がってしまいます。基礎代謝とはじっとしていても消費するカロリーのことで、年齢や体形によっても違います。

基礎代謝が1200キロカロリーとすると、その12%は144キロカロリーにあたります。基礎代謝が1200キロカロリーの場合、内臓温度が1度低くなるだけで、144キロカロリーが身体に蓄積するという理屈になります。

内臓温度が低下すると、体重の増加を招くだけでなく、代謝が悪くなることで肌荒れの原因にもなり、美容と健康によくありません。

冷え性が起こす辛い症状

冷え性はさまざまな不快症状の原因にもなります。よくある症状に、頭痛や肩こり、手足のむくみ、便秘や下痢、腹痛、アレルギー肌荒れ、生理不順などがあります。

冷え性の改善には内から温めることが大切

手足が冷えるからと、外から体を温めても一時的に皮膚が温まるだけにすぎません。体の中から温めなければ、基礎代謝は低いまま、根本的に冷え性を改善したとは言えません。

体の中から温めることで、基礎代謝率をあげて、冷え性を治すと、冷え性が原因でおこっている他の症状も治まってくることが多いです。

体の中から冷え性を改善する自分でできる最も効果的な方法は、食事療法と運動療法でしょう。

食べ物には体を冷やすものと温めるものがある

食事とは体を作る基本です。自律神経やホルモンバランスを整えるために、1日3食バランスの良い食事をすることは欠かせませんが、冷え性の改善には、なるべく体を温める効果のある食べ物を摂取することが効果的です。

必ずしもではありませんが、大まかな目安としいて、

地上に育つものは体を冷やし、

地下に育つものはエネルギーを蓄えているので、体を温めることが多いです。

地上に育つものとは、キュウリやトマトで、地下とはジャガイモやニンジンです。

他にも

暖かい時期(土地)に実るものは体を冷やし、寒い時期(土地)に実るものは体を温めることが多いです。寒い地域で採れる食材は冷えた体を温めるようにできているのです。

暖かい時期に実るものとは、キャベツ、レタス、おくら、ナスなどで、

寒い時期に実る野菜は、春菊やほうれん草です。大根はサラダにして食べると体を冷やしますが、火を通すことで体を温める食材に変化します。調理法によっても変わってくるので、サラダよりも温野菜の方が体を温めることが多いのも目安の一つです。

飲み物は白っぽく発酵していない清涼飲料水や白ワイン、緑茶は体を冷やすと言われていて、

赤や黒っぽい濃い色である赤ワイン、黒豆茶、ほうじ茶などは体を温めます。

調味料では、甘酸っぱいものである、砂糖やマヨネーズ、酢、ドレッシングは体を冷やし、

塩辛いもの塩や胡椒、味噌は体を温める効果が期待できます。

冷え性に効く運動のポイント

1筋肉を柔らかくするストレッチで一日をスタート

体が柔らかいことは、血行を良くして疲れにくい体を作ります。まずは、朝、目が覚めたら、ストレッチで体の隅々まで血液を巡らせましょう。

2有酸素運動で体に良いリズムを作る

呼吸法を取り入れたヨガやジョギング、ウォーキング、エアロビクスなどは有酸素運動です。自分のペースで、少し息が上がるというぐらいで十分です。無理のない運動を続けることで自律神経の調整にも役に立ちます。

3筋肉運動で筋力を強化しよう

筋肉は、肝臓と脳についで基礎代謝率の高い部位です。筋肉運動によって熱を生み出すので、筋肉量を増やすことは基礎代謝率を上げ、冷え性には効果的です。下半身が冷えることが多いので、下半身を強化する運動がより効果的でしょう。

スクワッドを継続して行うことは、筋肉量の増加を期待するだけでなく、血流がアップして下半身の冷えにもより効果的といえます。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100

2016年3月26日 : 腰の痛み,頭痛

月経前症候群を乗り切ったと思ったら、下腹部痛が始まるなんて人も中にはいると思います。生理痛の原因は一つではありません。原因によっては痛みが軽減させることも可能です。生理痛がどうして起きて、どのような対処をすればよいか、紹介します。

まず生理と生理痛について知ろう

女性の身体は毎月、妊娠に備えて準備をします。子宮の内膜が増殖して卵が着床しやすい場所を整えることから始まります。卵子は女性ホルモンの一つエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌により卵巣で成長し、エストロゲンの分泌がピークになった時に、違う女性ホルモンのプロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されて排卵されます。

そして精子と結びつき上手く着床すれば妊娠に至り、妊娠が成立しなかった場合は「月経」または「生理」として子宮内膜ともに剥がれ落ち、出血として流れ出るのです。

プロスタグランジンだけが原因とは限らない、生理痛の原因5つ

1プロスタグランジンの分泌

妊娠が成立しなかった場合は、プロスタグランジンの分泌によって子宮が収縮し、不要となった子宮内膜をはがして、生理としてきれいに流してしまいます。分泌されるプロスタグランジンが多いと陣痛のような痛みや腰痛を感じるのです。

2子宮の出口が狭い

若い女性に多いと言われています。子宮の出口が狭いことで、生理がスムーズにいかずに痛みを感じる考えられています。出産を経験することで痛みが軽減することが多いです。

3体の冷えが痛みを増強させている

冷えによって血行が悪くなると、プロスタグランジンも体内に長時間滞ることになり、痛みが増強してしまいます。

4ストレスや悪い生活習慣が痛みを増強する

ストレスや食生活、睡眠不足などは自律神経を乱します。自律神経が乱れるとホルモンの分泌が乱れたり、体温調節機能を狂わせ、血行を悪くし、痛みや不快な症状を増強します。

5婦人科疾患による痛み

上記のような原因でおこる生理痛を機能性月経困難症とよびますが、中には病気が原因で生理痛がひどく感じる人がいます。この場合は器質性月経困難症とよび、区別されています。原因となる婦人科疾患の主なものは「子宮内膜症」や「子宮筋腫」です。

原因に沿った対策を立てよう

痛みの原因によっては日常生活を振り返り修正することで、生理痛が軽減することもあります。上にあげた原因では、3と4が生活の工夫で生理痛の改善が見込めるでしょう。共に血行を良くすることがポイントになります。血行を良くすると、プロスタグランジンの排出も早まりますから、原因の1にも多少関係すると言えます。

したがって、体の血行を良くすることを念頭に生活を見直し、痛みの経過を観察してみると良いでしょう。もともと冷え性がある女性は、体質を改善してみることをおススメします。

とにかく痛みがひどい、出血量がひどいという女性は、婦人科を受診して何か痛みの原因となる病気が隠れていないかを探ってみましょう。薬物によって痛みをコントロールしながら、体質を改善していき、少しずつ薬を減らしていくのも方法です。

1.生理痛を改善するためのポイント

規則正しい生活やバランスの取れた食生活、睡眠をしっかり取るということは、生理痛に限らず、さまざまな病気を引き起こさないようにするための基本です。そのうえで、冷えを改善することが生理痛を軽減するために有効になってきます。体の内から外から冷えを改善するポイントを紹介します。

2.食生活のポイント

食べ物には体を冷やすものと温めるものとがあります。精製されていない食材の黒糖や玄米、発酵食品である納豆やヨーグルト、土の中から収穫するジャガイモやニンジン、冬にとれる野菜の春菊などを積極的に取るようにしましょう。

身体を冷やす野菜でも火を通すことで温める食材に変化するものもあるので、サラダでいただくよりは温野菜で取り込んだ方がよいでしょう。

冬場やクーラーの効いた職場では暖かい飲み物を飲むことが多いと思いますが、緑茶よりも発酵させた紅茶やほうじ茶の方が体を温めます。茶葉が茶色いものを目安にするとよいでしょう。お酒については、ビールやウイスキーよりも赤ワインや日本酒が体を温める効果がありますが、飲みすぎは逆効果になるので注意しましょう。

3.運動のポイント

生活習慣として運動を取り入れることは、健康に大きな効果が認められています。生理痛の軽減を目的に運動する場合は、運動を持続することが大切です。できれば有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせましょう。

有酸素運動で体の血行を良くして、筋力トレーニングをすることで基礎代謝をあげることが体温の上昇に役立ちます。自分で楽しみながらできるペースを考えなければなりませんが、例えば毎日ヨガを取り入れて、週に2回はジムに行くなどでもいいでしょう。

毎朝駅までウォーキングをし、自宅で筋トレでもいいでしょう。できることから始めてみて、何よりも大切なことは続けることです。

1日の終わりは、お風呂で体を中から温めよう

夏もクーラーの影響で手足が冷たい女性は多いのではないでしょうか。帰宅してからぬるめのお湯にゆっくりつかって体をリセットしてあげましょう。冬は40度ぐらいまでのお湯の温度が効果的だと言われています。あまり長湯をすると逆に自律神経が乱れることもあるので、気持ち良いと感じる時間10分から15分を目安にしましょう。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100

2016年3月25日 : 肩こり,腰の痛み,頭痛

女性の卵巣からは妊娠に備えて毎月、排卵が行われています。妊娠しなければ、生理となって、卵子の着床のために準備された子宮内膜などが排出されるようになっています。

これらは、女性ホルモンによって操作されているのですが、その女性ホルモンの分泌が上下する影響でさまざまな不快な症状があらわれると言われていて、それを月経前症候群とよんでいます。症状には精神的なものもあれば身体的なものもあります。軽い症状ですむ人もあれば、日常生活を営むのもままならないような人までいます。生理前にイライラする人は意外に多いのではないでしょうか?

生理前のイライラ、眠気、頭痛、便秘や下痢について詳しく見てみましょう。

月経前症候群に一番多い!イライラの原因

生理前におこるイライラは、排卵のためにプロゲステロンの分泌が急激に促進することが原因だと考えられています。

女性ホルモンであるプロゲステロンやエストロゲンは感情伝達を司る神経物質に作用すると言われていて、作用の仕方は人によって大きく違います。生理直前にイライラするだけで済む人から、月経が終わるまでの間、精神的に落ち着かない人までいるのです。精神的な不調が強い人も少なくなく、月経不快気分症候群(PMDD)と診断名があるほどです。

生理前のイライラの対策

症状の出るタイミングは人によって違うので、自分のパターンを知ることが、対策を立てるために有効になってきます。イライラする時期が予測できれば、その時期はゆったり過ごせるように周囲にも協力をお願いしましょう。自分でもその時期に忙しく過ごさなくていいように、仕事や家事などを調節したいものです。生活の中に、イライラに効く食べ物やエッセンシャルオイル、ハーブティーを取り入れるのもおススメです。

イライラに効く食べ物

・大豆製品やキャベツ

ホルモンの調節に効果があると言われています。

・ブロッコリー、アボガド、バナナ

女性ホルモンの働きで、体内に水分を溜め込もうとします。カリウムには余分な水分を排出させる働きがあります。

・青魚、クルミ、アボガド

緊張を和らげる効果があります。

・アーモンド、クルミ、豆腐、ほうれん草

マグネシウムが不足すると体調を崩してしまいます。

カフェインや砂糖はイライラを強める可能性が高いので、取りすぎに気を付けましょう。

イライラに効くエッセンシャルオイルとハーブティー

不安定な気持ちを落ち着かせる「ベルガモット」や、興奮を抑えたり鎮痛作用もある「ラベンダー」のオイルを自宅や職場のデスクで使用したり、プロゲステロンとエストロゲンの両方に働きかける「リコリス」のお茶を休憩時間に飲んでみてはいかがでしょう。リコリスは海外ではキャンディーとして親しまれているので輸入品を取り扱う食品店をのぞいてみるのも良いかもしれません。

生理前の眠気の原因

基礎体温という言葉を聞いたことのある女性は多いと思います。女性の身体は排卵や生理によって体温が微妙に変化するようにできているのです。排卵や生理を境にして、高体温と低体温の二つの時期に大きく分けられます。高体温になるのは排卵から生理までの時期で、黄体ホルモン(エストロゲン)の分泌が多く黄体期とよばれています。低体温になるのは生理から次の排卵までの時期で、卵胞ホルモン(プロゲステロン)の分泌がさかんで、卵胞期とよばれています。

人間は体温が高いところから低くなる時に眠くなると言われていて、黄体ホルモンが多量に分泌される時期は夜になっても体温が下がりにくく、眠りにつきにくかったり、質の良い睡眠を取りにくかったりします。夜間の睡眠の質が落ちてしまうことで、日中に眠気に襲われてしまうのです。妊娠初期にも同様の症状がみられることがあります。

生理前の眠気の対策

基礎体温をつけて自分のサイクルを知ることが大切です。そして、夜間の睡眠の質を下げないために、規則正しい生活をはじめ、朝日を浴びることで睡眠の質をよくする物質を十分に分泌したり、日中に適度な運動をすることなどが必要です。また、寝る前の3から5時間はカフェインの摂取を避けたほうが無難です。

生理前の便秘や下痢の原因

黄体ホルモン(エストロゲン)は子宮の収縮を抑える働きがあるのですが、それが大腸にも働くことによって、腸の動きが抑えられて便秘になりやすいと考えられています。

また、妊娠に備えて体に栄養分や水分を蓄えようとするために、腸からの水分の吸収が促進されることも、便が固くなり便秘の原因になります。

下痢については、生理直前に抑えられていた腸の動きが活発化することで引き起こされると考えられています。生理中には子宮を収縮させるプロスタグランジンが分泌され、腸も過剰に収縮するので、下痢が続く人も少なくありません。

便秘や下痢の対策

生理前の便秘の対策は、水分をしっかり補給することで便が固くなることを防ぐほかにも、食物繊維であるゴボウやキャベツなどや腸内細菌を整えるヨーグルトを積極的に摂取するのが有効です。普段から排便のリズムを整えておきましょう。

下痢については、腹部を温めると効果があります。生理の時期は、腹部だけでなく、体全体を冷やさないように気をつけましょう。

冬は足浴などで抹消を温めることで体も温まります。夏には生理中は冷房の設定を一度上げたり、職場にストールを持参して足元を暖かくするなど工夫しましょう。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100

2016年3月24日 : 腰の痛み

生理にまつわる悩みを抱えている女性は意外に多いものです。子宮内膜症と子宮筋腫を患っていると生理のトラブルを抱えやすいことをご存知でしょうか?子宮内膜症、子宮筋腫で命を落としたという話を聞かないので、軽視されがちですが、場合によっては不妊の原因にもなりますし、妊娠しても早産、流産を起こすことがあります。この二つの婦人科疾患について紹介します。

子宮内膜症とはどのような病気なのか?

子宮内膜症とは女性ホルモンであるエストロゲンとの関係が強い疾患です。女性は脳からの指令で女性ホルモンのエストロゲンを卵巣から分泌します。エストロゲンが分泌されると子宮の内膜が増殖して、卵子が着床しやすいように子宮内を整えるのです。妊娠の準備をしているのです。

しかし妊娠が成立しなければ、生理として、増殖した内膜は剥がれ落ち排出されてしまうのです。子宮内膜症を抱えている女性は、卵巣や腹膜などの子宮以外の場所でも子宮内膜に似た細胞が増殖してしまいます。どうして、そのような場所で子宮内膜に似た細胞ができてしまうのか、詳しいことは解明されていませんが、生理の逆血が原因ではないかと考えられています。

どのような女性が子宮内膜症にかかりやすいか?

子宮以外にできた子宮内膜に似た細胞も、女性ホルモンのエストロゲンによって増殖することが分かっています。10代は女性ホルモンが分泌され始めて間もなく、子宮内膜症は少ないのですが、20代から増え始めて40代でピークを迎えるようです。

最近では若い女性に増えてきているので、晩婚化や少子化が関係しているのではないかと考えられています。妊娠中や授乳中は、エストロゲンの分泌が抑えられるので、生理は起こりません。

そのような時期に、子宮内膜症は自然治癒にすると考えられているのですが、最近の女性は初潮が早いうえに、昔に比べて結婚も遅く、子供を産む回数が少なくなっているために、エストロゲンにさらされる期間がどうしても長くなってしまい、子宮内膜症に罹る率があがってしまうのです。

子宮内膜症はどのように治療するの?

子宮内膜症の進行度合いや年齢、妊娠を希望するかどうかで、治療方法は変わってきます。選択肢としては、大きく分けて手術か薬物療法です。残念ながら、どちらにしても根本的な解決にはつながりません。

手術で問題の部位を取り除いても、再発の可能性があり、低用量ピルによってエストロゲンを少ない状態に保っても、止めてしまうと同じなのです。

西洋医学の治療によって現在起こっている問題を取り除くことはある程度可能でしょうが、根本的な解決にはつながりません。治療後に放っておくと、再発してしまう可能性があるのです。

子宮内膜症との上手な付き合い方

子宮内膜症の主な症状はひどい生理痛です。ひどい生理痛がある人は一度婦人科を訪ねて子宮内膜症でないか確認をしてみるとよいでしょう。

問題が発覚した場合は、医師と連携をして治療に取り掛かることが好ましいです。早くに治療を開始すれば、不妊などの問題を生じる可能性が少なくなるからです。

そして、忘れてはならないことが、手術をおこなっても子宮内膜症の再発ををフォローしなければならないということです。その時にはぜひ鍼治療も並行して行ってみてください。生理痛の改善には鍼治療の効果が認められていますし、婦人科疾患の大敵である冷えやストレスにも鍼治療は大きな効果を発揮します。体質改善を試みて、再発もしくは悪化の防止に取り組みましょう。

子宮筋腫とはどのような病気なのか?

子宮に発症する良性の腫瘍のことを子宮筋腫と言います。良性ですから、命にかかわることは少ないですが、できる場所によっては早産や流産の原因になったり、不妊の原因にもなりえます。

どのような人が子宮筋腫を起こしやすいの?

女性の多くが子宮筋腫を持っていると言われています。初潮が始まってから発症率があがるので、もともとの体質にエストロゲンの作用が加わって筋腫が起きるのではないかと考えられています。40歳の女性では4人に1人が子宮筋腫だと言われるほどです。

どのような治療をするの?

実は子宮筋腫の治療には確立された基準がありません。主な治療法は手術になるのですが、症状の強さによって、手術をするかを決定することがほとんどです。

症状が強くなければ、よほど筋腫が大きなものでない限りは経過観察になることが多いでしょう。筋腫が1つでなく多数見つかった場合は、手術で筋腫を取っても、再発してしまうことがほとんどのようです。

子宮筋腫との付き合い方

子宮筋腫とは意外に身近で、初潮が始まってから閉経までの間、年齢が上がるほど発症率も高まります。不正出血があったり、生理がだらだらと続いたり、生理痛がひどい場合は一度産婦人科で調べてみることをおススメします。

子宮筋腫が見つかっても、症状が軽い場合には経過観察になることも少なくありません。経過観察とは、なんともスッキリしない状況で、不安に感じる人も多いのではないかと思います。せめて、体や子宮の働きを万全にしておきたいものです。鍼治療や整骨治療によって、体の本来の働きを取り戻すことは十分に可能です。

子宮の血行が滞っていたり、自律神経が乱れて免疫機能が万全でなければ、体の弱いところから症状が出ることも多いです。婦人科疾患を得意とする治療院で、自律神経や子宮や卵巣の働きを整えておくことは、子宮筋腫と上手に付き合っていくために、有利であると考えています。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100

2016年3月23日 : 肩こり,腰の痛み,頭痛

女性の宿命ともいえる「更年期障害」ですが、その症状は人によって違います。何が原因で、どのような時期に起こるのでしょう?効果的な対策はあるのか、紹介します。

更年期障害の原因と起こる時期

日本人女性の閉経はだいたい50歳頃に起こると言われています。そして閉経の前後10年を「更年期」とよびます。更年期に入る前の女性の身体は、脳からの指令によって、卵巣で女性ホルモンのエストロゲンが作られます。妊娠に備えるためです。

40歳半ばから卵巣機能が衰え始め、脳からの指令に応えられなくなり、女性ホルモンが減少します。卵巣が指令に応えないので、脳はさらなる指令を出そうとして、自律神経のバランスが乱れてしまい、結果として身体的、精神的にさまざまな不調をきたすようになるのです。

更年期のサイン

ホルモンの分泌が不安定になることで、これまで一定におとずれていた生理の周期が早くなったり、遅くなったりするのが更年期の入り口のサインであることが多いです。生理の出血量にも変化がみられて、しばらくすると生理の周期も少しずつ長くなっていきます。そして最後には、生理が止まってしまうのです。

更年期障害の症状

更年期障害の症状といっても、実際は人によって大きく違いがあります。症状のでかたも個人差が大きく、自覚症状が全くない人から、寝込んでしまう人までいます。症状は、大きく身体的症状と精神的症状に分けられます。

身体的症状の主なものには、のぼせ、ほてり、冷えが認められ、他にも頭痛や腰痛、動悸、めまい、倦怠感、むくみ、発汗などがみられるようです。

精神的な症状は、イライラしたり、うつ症状がでたり、不安感に襲われたりします。

更年期障害の症状は幅が広いので、40代後半の時期に何かの症状が出てくると、更年期障害だと決めつけてしまうことも問題です。

更年期でなく病気が原因で、症状が出現しているという可能性も考え、まずは医師を受診して確認することも大切です。卵巣機能だけでなく、他の臓器も老化していることが考えられるので気をつけなくてはなりません。

更年期障害がなくとも苦労の多い時期

40代後半からの50代前半というと、子供の就職の時期であったり、自分の老後の心配や、親の介護の問題などと、さまざまな私生活の問題を抱えがちです。

そのような家庭の問題もストレスとして、更年期障害に悪影響を及ぼすと考えられています。対処すべき問題に冷静に向き合うことは大切ですが、考えすぎたり、息抜きができないようでは精神的なプレッシャーに耐えられなくなってしまうかもしれません。

上手に対応して、ストレスを溜め込まないようにしましょう。比較的にまじめな性格の人や几帳面な人は、特に注意が必要です。全てを自分で抱え込んだりしないようにしましょう。

自分でできる更年期のセルフケア:身体編

エストロゲンの減少からおこる自律神経の乱れを生活面からカバーしたいものです。若いころは少々の生活の乱れにも、体力で乗り切ったり、回復力が高かったりしますが、40歳を過ぎたころから、不規則な生活が体にこたえ、更年期障害を起こすきっかけになってしまうこともあるので注意しましょう。

規則正しい生活、バランスのとれた3度の食事は基本になります。

規則正しい生活に早起きを加えて、毎朝しっかりと朝日を浴びる習慣をつけましょう。朝日を浴びることでセロトニン物質がしっかり分泌されます。

セロトニン物質は睡眠の質を左右する物質メラトニンの元にもなるので、睡眠の質を上げることにもつながります。また、自律神経を整える作用もあるので、更年期障害の予防につながります。

運動も生活に取り入れるようにしましょう。これまで運動をしてきた人はもちろんそのまま続けましょう。運動に無縁だった人は、できることから始めてみてはいかがでしょうか。

ヨガや太極拳、水泳などは比較的に誰でも始めやすい運動といえます。軽く息があがる程度を目標にして、できれば毎日、少なくとも週に3日は運動を行いましょう。朝日を浴びながらラジオ体操も悪くありません。

自分でできる更年期のセルフケア:精神編

更年期障害が精神面に出やすい人は、比較的に責任感が強い人や几帳面な人に多いと言われています。先にも触れましたが、50歳前後という年齢は、私生活においても問題を抱える時期ですから、自分の時間も楽しめるように、工夫をしましょう。

運動をすることは身体的に良いだけでなく、精神面にも好影響をもたらします。他にも趣味を持ったり、動物が好きであればペットを飼って、世話をするのも良いでしょう。抱えている問題から離れて、自分なりにリラックスのできる時間を作ったり、外出をして気分の転換を図ることが、精神面の健康に効果的です。

更年期障害の症状によって訪ねる専門家を使い分けたい

更年期障害は人によって症状が大きく違います。生活面を整えても症状が出てしまう人もたくさんいます。ホルモンの分泌の減少が原因ですから、辛い症状があるときは、独りで無理をせずに専門家に力を借りましょう。

更年期障害を専門に扱っているのは総合病院、婦人科、鍼治療院などが考えられますが、どこに行けばよいかは自分の症状が判断の目安になります。

日常生活を送るのにも支障がある場合は、ホルモン治療や内服により症状をコントロールした方が良いかもしれません。できるだけ更年期障害を専門にしているクリニックを訪れましょう。

更年期障害を専門にしていれば、身体的症状であっても精神的症状であっても対応してもらえる可能性が高いです。

日常生活は送れるけれど、冷えによって寝つきが悪くて困っている、のぼせが辛いなど、一定の症状に困っている場合は、鍼が効果的な場合もあります。

鍼治療院にもいろいろありますので、更年期障害に重きを置いている治療院を探すことをおススメします。治療と生活面からのアプローチで、この辛い時期を乗り切りましょう。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100

2016年3月22日 : 腰の痛み

急激な腹痛…といって、真っ先に思い浮かべるのは「盲腸」という方は多いことでしょう。この「盲腸」、正式病名を「虫垂炎」といいます。

虫垂炎とは

虫垂は盲腸の内側端に付属する細長い小指大の管腔臓器で、ここで急性の化膿性炎症が起きる病態を急性虫垂炎と呼んでいます。

「盲腸」という通称は虫垂が盲腸内に属していることから、触診時に盲腸の腫れを示し説明することから、一般的になったと言われています。

急性腹症の原因としても最も頻度が高いのですが、大半が命に関わる状態ではなく、適切な診断及び治療が施されれば予後は決してわるいものではありません。

その証拠に、研修医が初めて担当するオペは、「アッペ(虫垂炎切除術)」がセオリーになっています。

症状の程度は、軽度の炎症(カタル性)から、全層性の化膿性(蜂窩織炎症)、更には壊疽性に至る種々の炎症変化が認められています。

虫垂の主な閉塞転機は、糞石や異物、腫瘍、寄生虫などの何らかの理由で虫垂に軽度の炎症が起こり、壁に浮腫、充血、リンパ組織の過形成が生じ、虫垂内腔が閉塞して化膿性、壊疽性変化に伸展すると考えられています。

特に、成人では糞石によるもの、小児ではリンパ濾胞の過形成によるものが多く、幼児期以降に好発します。

全人口のうち、欧米では約7%、わが国では20~25%が一生のうちに罹患するといわれるほど、頻度が高い疾患です。特に10歳代から20歳代は、リンパ組織発達の著しい為に虫垂炎発症率が高くなっています。

症状と診断

一般的に食欲不振もしくは疲労時に吐気を伴う腹痛(多くは心窩部痛)、発熱が初発の症状として現れ、腹痛は次第に右下腹部に移行していきます。一定期間持続後、発熱、腹痛が著明になるなど急に増悪し、まれに敗血症、ショック状態に陥ることがあります。

悪心・嘔吐を伴い、次第に右下腹部に局在していく腹痛があれば、ある程度予測・診断は可能となります。圧痛部位は右上腸骨棘側の点に最も点在し、下腹部のMcBueney点(臍と右上前腸骨棘を結ぶ外側1/3の点)やLanz点(左右上前腸骨棘を結ぶ右側1/3の点)に圧痛を認めることが多いといわれています。

これらの圧痛点に腹膜刺激症状である筋性防御(反射性腹壁緊張)や、手を離した瞬間に疼痛を感じる、いわゆるBlumberg徴候があり、白血球の増加(核の左方変位)と発熱があれば診断は確定となります。

蜂窩織炎性や壊疽性では、Rosenstein徴候(左側臥位で圧痛増強)及びRovsing徴候(左下腹部の圧痛による右下腹部痛の誘発)なども認められます。

圧痛点の触診以外にも、検査方法があります。血液検査では、一般的に白血球及び好中球比率が増加し、CRPも上昇も顕著になります。腹部X線検査では、右下腹部に腸管ガス像の消失、膿瘍腔内のガス像である二ボーが認められることがあります。

超音波検査では、虫垂の腫大(小児で約6mm以上、成人で約9mm以上)や壁肥厚などの所見を、CT検査では、虫垂の腫大や壁の肥厚濃染像、糞石や虫垂周囲の脂肪組織の炎症性変化を認めることができます。超音波検査やCT検査は診断能が高く、腫瘍や腹水の存在などの所見も得られ、腸憩室炎・腸間膜リンパ節炎・急性腸炎・結腸腫瘍・クローン病・婦人科疾患(子宮外妊娠、骨盤腹膜炎、卵巣嚢腫など)・尿管結石などの他疾患との鑑別にも有用となります。

しかしながら、腹痛も軽度で圧痛も少なく、白血球増加や発熱のない虫垂炎もあります。特に小児や高齢者では圧痛点が不明瞭な場合が多く、さらには非典型的な経過をたどるケースもあるため、重症化する可能性が高くなります。

また、妊娠では子宮による圧迫で、虫垂が頭側に変位することに注意する必要があります。妊娠に気がついていない場合もありますから、性別や年齢によっては問診の上で、検尿検査や妊娠反応検査も行うことも必要になります。

治療

炎症が粘膜側に限局したカタル性、漿膜側まで広がった蜂窩織炎性、周囲腹膜まで広がった壊疽性に分類され、穿孔に至ることもあります。

原則的には手術による虫垂切除が最善となります。腹膜炎を合併した場合には抗生物質の投与と、ドレナージによる膿瘍の排出が必要となります。保存的療法は診断がつかないときの経過観察目的で行われ、絶食及び輸液を併せて行うようになります。

【急性カタル性虫垂炎】

急性虫垂炎の初期病変といえる状態で、虫垂は充血・腫大し、その粘膜には浅いびらんが見られるのですが、白血球浸潤はあまり著明ではありません。虫垂切除のみにて治癒し、合併症を起こすこともほとんどありません。頻度は不明ながら、この段階で抗生物質を投与することにより保存的に治癒することもあります。

【保存的加療】

入院、禁食のもと、十分な輸液と第2世代セフェム系抗菌薬(セフメタゾン注)の投与を行います。症状や所見に改善が見られない場合は、手術へと移行します。

腫瘤を形成している場合はカルバペネム系(フィニバックス注)などの抗菌薬を投与して、軽快後に消化管精査を行います。

【外科的治療】

蜂窩織炎性や壊疽性虫垂炎で、腹膜刺激症状が明らかな症例では、早急に虫垂切除術を行います。

術前に十分な輸液と抗菌薬(膿瘍形成症例や穿孔症例ではカルバペネム系抗菌薬)の投与も必要となります。術後合併症には、創部感染、腹腔内膿瘍、縫合不全などがあります。

・急性化膿性虫垂炎

急性カタル性虫垂炎が進行したもので炎症が筋層から全層に波及します。虫垂は腫大し、表面に膿を認めます。

ときに周囲の大網や臓器に癒着を起こし、腫瘤を形成するようになり、放置すると血流障害を起こし壊疽性虫垂炎へと進行してしまいます。治療は外科的切除となります。

・急性壊疽性虫垂炎

蜂窩織炎性虫垂炎が最も進行したもので、虫垂壁が壊死を起こし、虫垂は高度に腫張、部分的に暗赤色ないし黒色を呈します。虫垂内容は悪臭があり、泥状となります。

しばしば穿孔をきたし、腹膜炎に移行する場合があります。治療は外科的手術であり、この時期には虫垂切除とともに局所のドレナージが必要となります。

・急性穿孔性虫垂炎

急性虫垂炎が進行すると、根部で内腔が閉塞し、内腔圧が上昇、虫垂は腫大します。

虫垂壁は全層性に炎症を呈し、治療されないと血行が不良となり、ついには壊死性変化を起こし穿孔に至ります。穿孔すると内容である便や膿が本来無菌である腹腔内に流出し、汎発性あるいは限局性腹膜炎を引き起こしてしまいます。

初発症状から穿孔までの時間は24時間程度と言われています。全年齢での穿孔率は20%程度、小児で10%、50歳以上で70~90%という報告もあり、高齢者に多くみられます。

小児では小網の発達が悪く汎発性腹膜炎になりやすいことが、高齢者では動脈硬化・虫垂の筋組織の脆弱化・初期症状の乏しさなどが原因と推定されています。

まとめ

虫垂炎の手術は全身麻酔または腰椎麻酔下に、開腹手術又は腹腔鏡手術を行われます。

腹腔鏡下の手術では、開腹手術に比べて腹腔内の広範な検索が可能で整容性が優れていることに加えて、入院期間の短縮や創部感染が少ないなどメリットがあり、積極的に選択する医療機関も増えてきています。

傷口が小さく目立たないというのは、成長期の学生や女性には嬉しいニュースかもしれません。

身体を壊してお身体のケアをせずにどこに行ったら改善するのか分からなく迷っている方は一度【てらだ鍼灸整骨院】の施術を試してみませんか?

無料相談を遠慮なくお使いください。

0120−405−100